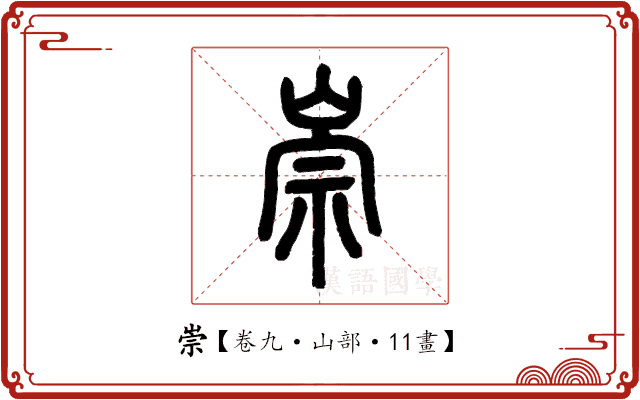

崇的说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷九下反切鉏弓切頁碼第307頁,第7字續丁孫

崇

嵬高也。从山宗聲。

嵬高也。从山宗聲。

附注段玉裁改「嵬高」作「山大而高」,並注云:「《大雅》『崧高維嶽』,《釋山》、《毛傳》皆曰:『山大而高曰崧。』《孔子閒居》引《詩》『崧』作『嵩』,『崧』、『嵩』二形,皆即崇之異體。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷十八反切助弓反頁碼第764頁,第1行,第1字述

嵬高也。從山宗聲。

嵬高也。從山宗聲。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷九下反切鉏弓切古音第九部頁碼第1758頁,第3字許惟賢第769頁,第10字

山大而高也。

山大而高也。

段注各本作巍高也三字。今正。《大雅》。《崧高》維嶽。《釋山》、《毛傳》皆曰:山大而高曰崧。《孔子閒居》引詩崧作嵩。《釋名》作山大而高曰嵩。崧嵩二形皆卽崇之異體。韋注《國語》云:古通用崇字。《太平御覽》及徐鉉皆引其語。《詩・序》曰:崇丘,萬物得極其高大也,此崇之故訓也。《河東賦》:瞰帝唐之嵩高,眽隆周之大寧,嵩高卽崇高也。漢碑曰:如山如岳,嵩如不傾,謂崇而不傾也。中嶽《禹貢》謂之外方,秦名大室,漢武帝始謂之崇高山。因以山下户三百爲之奉邑,名曰崇高縣。《武帝紀》、《郊祀志》、《地理志》,《封禪書》可證。崇字地里志作崈。體之小異耳。《史》、《漢》或崇嵩錯出。要無礙爲一字。惟《後漢書・靈帝紀》:熹平五年復崇高山爲嵩高山。語大可疑,證以東觀紀,堂谿典請雨,因上言改之,名爲嵩高山。是則非復崇高爲嵩高,乃改崇高爲嵩高。葢其時六書之學不明。謂嵩與崇別而改之,沿至今日,尙仍其誤。李賢注云:《前書》武帝祠中嶽,改嵩高爲崇高,《前書》未𡮢有此文,武帝改大室爲崇高。武帝以前但曰大室,不曰嵩高也。崇高本非中嶽之專偁,故淺人以崇爲氾辭。嵩爲中嶽,強生分別,許造《說文》不取嵩崧字。葢其時固憭然也。崇之引伸爲凡高之偁。《大雅》,福祿來崇。傳曰:崇,重也。《禮經》崇酒注:崇,充也。《邶風》:崇朝其雨。傳曰:崇,終也。皆音近假借。或問《釋山》嵩高爲中嶽,非古名嵩高之證與,曰嵩卽崇字。《封禪書》曰:秦有大室,𧙈大室嵩高也,此謂秦之大室卽漢之崇高也。《釋山》之嵩高葢漢人語。非本經。故許嶽字下言大室,不言崇高。

从山宗聲。

段注鉏弓切。九部。此篆舊在岊篆之後,解云嵬高也。必𨍭寫之誤,今依《玉篇》移其次。依毛傳、《釋名》易其解。

章太炎说文解字授课笔记

中嶽稱崇高。鯀之國在陽城,嵩山亦在陽城,嵩山古稱崇,故鯀稱崇伯。後人謂嵩高為漢武帝改為崇高,非也。

嵩、崧古無,皆當作崇。

中嶽稱崇高。鯀之國在陽城,嵩山亦在陽城,鯀稱崇伯,故知嵩山古稱崇。漢人謂嵩高為漢武帝改為崇高,非也。

鲧之都在陽城,嵩山亦在陽城,嵩山古已稱崇,故鯀稱崇伯。後人謂嵩高為漢武帝改為崇高,非也。

白话解释

崇,山岭巍峨高耸。字形采用“山”作边旁,“宗”是声旁。

字形解说

此字始見於篆文。篆文作從山、宗聲。《說文》解釋為「嵬高」。隸書、楷書字形相同。在六書中屬於形聲。

崇字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第605頁,第6字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第764頁,第9字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第585頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第392頁,第1字 |

| 5 | 說文考正 | 第368頁,第2字 |

| 6 | 說文今釋 | 第1322頁,第2字 |

| 7 | 說文約注 | 第2261頁,第2字 |

| 8 | 說文探原 | 第4555頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第1950頁,第3字 |

| 10 | 說文標整 | 第239頁,第11字 |

| 11 | 標注說文 | 第380頁,第4字 |

| 12 | 說文注箋 | 第3145頁,第1字 |

| 13 | 說文詁林 | 第9194頁【補遺】第17396頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第232頁,第1字 |

| 15 | 說文義證 | 第792頁【崇文】第3165頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第1255頁 |

| 17 | 章授筆記 | 第386頁,第1字 |

| 18 | 古字詁林 | 第八冊,第234頁,第1字 |

| 19 | 古字釋要 | 第880頁,第3字 |