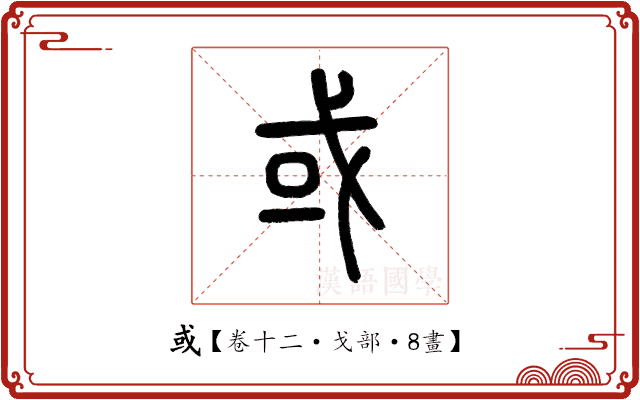

或的说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷十二下反切于逼切、胡國切頁碼第421頁,第13字續丁孫

或

邦也。从囗从戈,以守一。一,地也。

邦也。从囗从戈,以守一。一,地也。

鉉注臣鉉等曰:今俗作胡國切,以爲疑或不定之意。

域

或又从土。

或又从土。

鉉注臣鉉等曰:今無復或音。

附注段玉裁注:「《邑部》曰:『邦者,國也。』蓋或、國在周時為古今字。古文衹有或字,既乃復製國字。」「既从囗从一矣,又从土,是後起之俗字。」孫海波《卜辭文字小記》:「囗象城形,从戈以守之,國之義也。」王鳴盛《蛾術編》:「(徐)鉉曰:今俗以或為疑惑不定意。域,無復或音。蓋自唐末宋初已如此。故大徐辨之。」吳大澂《說文古籀補》:「或,古國字,从戈守囗,象城有外垣。」劉心源《奇觚》:「《師㝨簋》域从邑,即國字。《說文》或、域皆國字,後人分用。」

附注《說文新證》:「或,為『域』、『國』的初文;本義為區域,邦國為後起義。或作父癸方鼎从囗、从必。从囗,表示區域;从必,作用不明。周金文『囗』形之外以四或二短畫標示區域之外緣。禹鼎以下上短橫拉長,穿過『必』形,於是與『戈』形相同,《說文》因此誤以為从『戈』。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷二十四反切于抑反頁碼第1006頁,第7行,第1字述

邦也。從囗戈以守一。一,地也。

邦也。從囗戈以守一。一,地也。

鍇注臣鍇曰:「囗音圍,此會意。」

反切………頁碼第1007頁,第1行,第1字述

或或從土。

或或從土。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷十二下反切于逼切古音第一部頁碼第2521頁,第1字許惟賢第1096頁,第4字

邦也。

邦也。

段注《邑部》曰:邦者,國也。葢或國在周時爲古今字。古文衹有或字。旣乃復製國字。以凡人各有所守。皆得謂之或。各守其守,不能不相疑。故孔子曰:或之者,疑之也。而封建日廣。以爲凡人所守之或字未足盡之。乃又加囗而爲國。又加心爲惑。以爲疑惑當別於或。此孶乳寖多之理也。旣有國字。則國訓邦,而或但訓有。漢人多以有釋或。毛公之傳《詩・商頌》也。曰域,有也。傳《大雅》也。曰囿,所以域養禽獸也。域卽或。《攷工記・梓人》注。或,有也。《小雅・天保》箋,鄭《論語》注皆云:或之言有也。高誘注《淮南》屢言或,有也。《毛詩》九有,《韓詩》作九域。緯書作九囿。葢有,古音如以。或,古音同域。相爲平入。

从囗,

段注羽非切。

戈㠯守其一。

段注从三字會意。于逼切。《廣韵》分域切雨逼,或切胡國。非也。一部。

一,

段注逗。

地也。

段注解从一之意。

或或从土。

或或从土。

段注旣从囗从一矣。又从土。是爲後起之俗字。

章太炎说文解字授课笔记

邦國之國古僅作或,疆域亦可作或,引申為(囿)有。或問者,有人問也。

國之本字,國乃俗字。或既从囗,國又加囗,是不通。

邦國之國僅古作或,疆域亦作或。引申為(囿)有(?)。或問者,有人問也。域、有古通,「九有」即九域也。

或問即有人問,或,有古通,故「九有」即九或也。邦或。

白话解释

或,小邦国。字形采用“囗、戈”会义,用以守“一”。“一”,代表土地。“域”,这是“或”的异体字,再加“土”的边旁。

字形解说

甲骨文之,從

、

構形。

,為兵器,屬象形,表守衛之義;

,是

字的形訛,表國土。二者相合,以表封國之義。金文第二、三例,都增以橫畫,以示國界。戰國文字三例承於金文之形,只是繁簡不同而已,並不影響其音、義。篆文作

,由成文的戈、

加不成文的實象國界而成。隸書、楷書之形,沿自篆文之體,少有改易。自篆文構形言之,由戈、

加實象國界而成。在六書中屬於會意附加實象。

或字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第834頁,第8字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第1071頁,第2字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第799頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第558頁,第7字 |

| 5 | 說文考正 | 第501頁,第2字 |

| 6 | 說文今釋 | 第1849頁,第4字 |

| 7 | 說文約注 | 第3111頁,第2字 |

| 8 | 說文探原 | 第6229頁,第2字 |

| 9 | 說文集注 | 第2673頁,第2字 |

| 10 | 說文標整 | 第332頁,第17字 |

| 11 | 標注說文 | 第535頁,第16字 |

| 12 | 說文注箋 | 第4407頁,第2字 |

| 13 | 說文詁林 | 第12345頁【補遺】第17868頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第883頁,第2字 |

| 15 | 說文義證 | 第1100頁【崇文】第4397頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第1820頁 |

| 17 | 說文新證 | 第864頁,第1字 |

| 18 | 章授筆記 | 第528頁,第2字 |

| 19 | 古字詁林 | 第九冊,第957頁,第1字 |

| 20 | 古字釋要 | 第1170頁,第3字 |