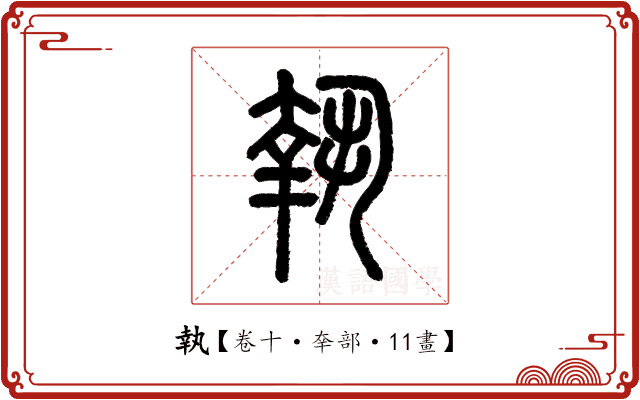

執的说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷十下反切之入切頁碼第345頁,第7字續丁孫

𡙕

異體𡘺、執

捕罪人也。从丮从㚔,㚔亦聲。

捕罪人也。从丮从㚔,㚔亦聲。

附注董作賓《殷曆譜》:「㚔,象手械,即拲字,蓋加於俘虜之刑具也。」

附注《說文新證》:「甲骨文从㚔拘人,人形或跪或立,但雙手一定套在㚔(梏)中。金文人形與㚔形分離,訛為丮,或加廾,或於人形下端加『止』。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷二十反切之習反頁碼第841頁,第1行,第2字述

捕罪人也。從丮、㚔,㚔亦聲。

捕罪人也。從丮、㚔,㚔亦聲。

鍇注臣鍇曰:「丮音掬,持也。會意。」

《说文解字注》(段注本)

卷别卷十下反切之入切古音第七部頁碼第1983頁,第1字許惟賢第866頁,第5字

捕辠人也。

捕辠人也。

段注辠各本作罪。今依《廣韵》。《手部》曰:捕者,取也。引申之爲凡持守之偁。

从丮㚔。

段注會意。

㚔亦聲。

段注之入切。七部。今隷作執。

白话解释

执,抓捕罪人。字形采用“丮、幸”会义,“幸”也是声旁。

字形解说

甲骨文作,像在俘虜或罪人的兩手上加上桎梏,

像桎梏之形。金文人手已與刑具分離,或增添「廾」形,表示手持桎梏,加諸罪刑徒。

形變為

,與戰國文字、篆文構形相同,今隸變寫成「幸」。伏罪跪坐之人形,金文形變為立人形,兩手仍存短畫以像刑具。戰國文字「廾」改易從「又」,立人形,形變為丮,篆文從丮、從㚔。《說文‧㚔部》:「執,捕罪人也。从丮、从㚔,㚔亦聲。」從㚔,表示音讀,兼表桎梏;從丮,像人伸出雙手,會合手持桎梏,加諸刑徒,本義為拘捕問訊。在六書中屬於形聲兼會意。臺灣標準字作「執」,規範字作「执」,是草書楷化,見於宋刊本《古列女傳》及宋元以來通俗文學刻本。

執字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第680頁,第3字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第860頁,第5字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第655頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第442頁,第5字 |

| 5 | 說文考正 | 第409頁,第15字 |

| 6 | 說文今釋 | 第1482頁,第1字 |

| 7 | 說文約注 | 第2524頁,第1字 |

| 8 | 說文探原 | 第5035頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第2178頁,第2字 |

| 10 | 說文標整 | 第270頁,第3字 |

| 11 | 標注說文 | 第427頁,第9字 |

| 12 | 說文注箋 | 第3542頁,第1字 |

| 13 | 說文詁林 | 第10164頁【補遺】第17549頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第449頁,第3字 |

| 15 | 說文義證 | 第879頁【崇文】第3513頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第1423頁 |

| 17 | 說文新證 | 第774頁,第1字 |

| 18 | 古字詁林 | 第八冊,第861頁,第1字 |

| 19 | 古字釋要 | 第969頁,第2字 |