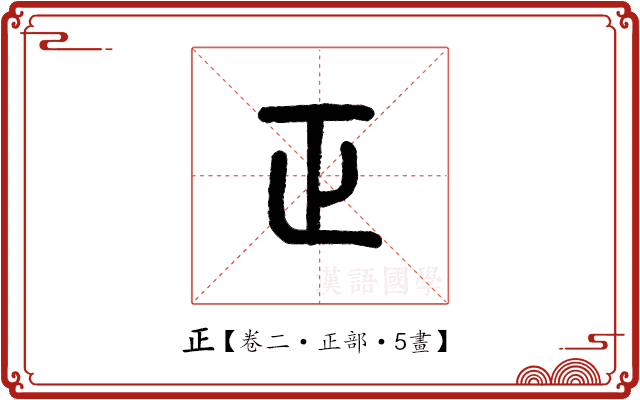

正的说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷二下反切之盛切頁碼第51頁,第1字續丁孫

正

是也。从止,一以止。凡正之屬皆从正。

是也。从止,一以止。凡正之屬皆从正。

鉉注徐鍇曰:「守一以止也。」

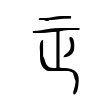

㱏

古文正从𠄞。𠄞,古上字。

古文正从𠄞。𠄞,古上字。

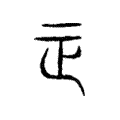

𣥔

異體𧾸

古文正从一、足。足者亦止也。

古文正从一、足。足者亦止也。

附注《說文新證》:「甲骨文从囗(圍)或从⚫(丁)(圍、丁皆為城之象形),會向城邑前行的意思,丁亦聲。」

蔣注武則天新造字:𠙺。

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷四反切眞性反頁碼第149頁,第6行,第1字述

是也。從一,從止。凡正之屬,皆從正。

是也。從一,從止。凡正之屬,皆從正。

鍇注臣鍇曰:「守一以止也。」

反切………頁碼第149頁,第7行,第1字述

古文正,從𠄞止。𠄞,古上字。

古文正,從𠄞止。𠄞,古上字。

反切………頁碼第149頁,第7行,第2字述

古文正,從一、足。足亦止也。

古文正,從一、足。足亦止也。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷二下反切之盛切古音第十一部頁碼第275頁,第1字許惟賢第123頁,第1字

是也。从一。

是也。从一。

段注句。

一㠯止。

段注江沅曰:一所㠯止之也。如乍之止亡,母之止姦。皆以一止之。之盛切。十一部。

凡正之屬皆从正。

古文正从𠄞。𠄞古文上字。

古文正从𠄞。𠄞古文上字。

段注此亦同䇂示辰龍童音章皆从𠄞。

古文正。从一足。足亦止也。

古文正。从一足。足亦止也。

段注《止部》曰:止爲足。

章太炎说文解字授课笔记

《尚書》「惟正之獵」。正,充足也;不足為乏。

古人足謂之正,不足謂之乏。《書》「惟正是求」。因正故征,引申為征伐。

古人足謂之正,不足謂之乏。《書》「惟正是求」。因正故征,引申為征伐。

白话解释

正,纠正,使恰当。字形采用“止”作字根,指事符号“一”表示阻止错误。所有与正相关的字,都采用“正”作边旁。,这是古 文写法的“正”字,采用“二、止”会义,二,表示上苍。

,这也是古文写法的“正”字, 采用“一、足”会义,足,也是“止” 的意思。

字形解说

甲骨文「正」字下從止,上作填實圓點「●(丁)」,或鉤勒輪廓作「囗」形。從「囗」、從「●」,表示城邑;從止,止像人腳趾之形,表示行走的意思,整個字形會合朝向預定的城邑行進。本義為征行,有時是軍旅討伐,有時是巡省邦國,有時是從狩獵郊畿。從囗、從止,在六書中屬於異文會意;從止、●聲,在六書中屬於形聲。金文除〈衛簋〉外,上部多作填實圓點,或演變一短橫。有的則又在「正」字上增添一短橫,是增飾的羨符。戰國簡帛文字,異體多樣,基本保留金文中上「一」下「止」,及「一」上增添短橫兩種構形,此為《說文》篆文和古文字形的所本。少數把「止」形,寫成交錯的形狀。還有的把「正」字反寫,仍是「正」字,而不是反正為乏的「乏」字。另《說文》收錄的古文,有寫成上「一」下「足」的字形,止、足義近通用,從一,表示預定前往的目的地;從止、從足,表示行進,自是「正」字的異體。本義為征行。在六書中屬於異文會意。後世字義因偏於「征伐」,後因引申為正中、正確、公正等意思,轉注為從「辵」、「正」聲的「?」字,或從「彳」、「正」聲的「征」,以保留「征行」的本義。「征」是「?」的異體字。殷商晚期至西周初期「正」字,已見作從彳、正聲之形聲字。

正字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第97頁,第1字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第145頁,第1字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第123頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第69頁,第1字 |

| 5 | 說文考正 | 第63頁,第5字 |

| 6 | 說文今釋 | 第217頁,第1字 |

| 7 | 說文約注 | 第386頁,第1字 |

| 8 | 說文探原 | 第959頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第332頁,第1字 |

| 10 | 說文標整 | 第39頁,第12字 |

| 11 | 標注說文 | 第69頁,第1字 |

| 12 | 說文注箋 | 第527頁,第1字 |

| 13 | 說文詁林 | 第2421頁【補遺】第16343頁【補編】第14880頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第3418頁,第3字 |

| 15 | 說文義證 | 第148頁【崇文】第589頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第197頁 |

| 17 | 說文新證 | 第120頁,第1字 |

| 18 | 章授筆記 | 第79頁,第1字 |

| 19 | 古字詁林 | 第二冊,第287頁,第3字 |

| 20 | 古字釋要 | 第174頁,第5字 |