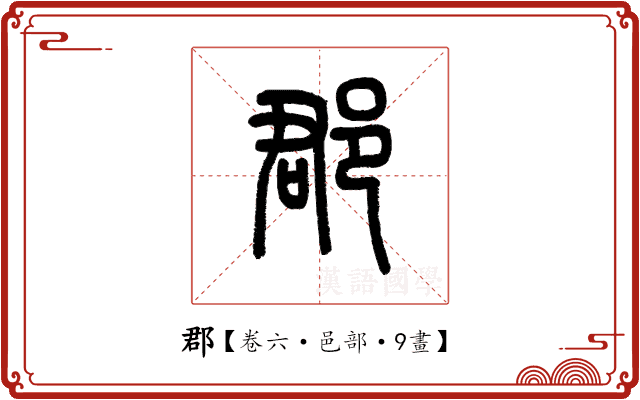

郡的说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷六下反切渠運切頁碼第206頁,第13字續丁孫

𨛦

異體郡

周制:天子地方千里,分爲百縣,縣有四郡。故《春秋傳》曰「上大夫受郡」是也。至秦初置三十六郡,以監其縣。从邑君聲。

周制:天子地方千里,分爲百縣,縣有四郡。故《春秋傳》曰「上大夫受郡」是也。至秦初置三十六郡,以監其縣。从邑君聲。

附注沈濤古本考:「案:《水經・河水注》引『上大夫縣,下大夫郡』,與《左傳》合。葢今本傳寫奪『縣下大夫受』五字。《玉篇》引作『下大夫受縣,上大夫受郡』,『下』『上』二字亦傳寫誤倒。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷十二反切瞿運反頁碼第528頁,第5行,第1字述

周制:天子地方千里,分爲百縣,縣有四郡。故《春秋傳》曰『上大夫受郡』是也。至秦初,天下置三十六郡焉,以監其郡縣。從邑君聲。

周制:天子地方千里,分爲百縣,縣有四郡。故《春秋傳》曰『上大夫受郡』是也。至秦初,天下置三十六郡焉,以監其郡縣。從邑君聲。

鍇注臣鍇按:高誘《淮南子》注曰:「周制:天子地千里,分爲百縣,縣有四郡,郡有四鄙。」

《说文解字注》(段注本)

卷别卷六下反切渠運切古音第十三部頁碼第1130頁,第2字許惟賢第498頁,第7字

周制。天子地方千里。分爲百縣。縣有四郡。

周制。天子地方千里。分爲百縣。縣有四郡。

段注《逸周書》作雒篇曰:千里百縣。縣有四郡。高注六月紀云:周制。天子畿內方千里。分爲百縣。縣有四郡。郡有監。故《春秋傳》曰:上大夫受縣。下大夫受郡。周時縣大郡小。至秦始皇兼天下。初置三十六郡以監縣耳。按作雒篇與《周禮》不合。鄭注《月令》但云:四監,主山林川澤之官。百縣,鄉遂之屬。是不從作雒說也。

故《春秋傳》曰:上大夫受縣。下大夫受郡是也。

段注各本少受縣下大夫五字。今從《水經注・河水》篇所引補正。趙簡子曰:克敵者上大夫受縣。下大夫受郡。見《左傳》哀公二年。

至秦初。天下置三十六郡㠯監縣。

段注《戰國策》。《甘茂》曰:宜陽,大縣也。名爲縣,其實郡也。秦武王時巳郡大縣小矣。前此惠文王十年。魏納上郡十五縣。後十三年。攻楚漢中。取地六百里。置漢中郡。吳氏師道云:或者山東諸矦先變古縣大郡小之制。而秦效之。是也。至始皇卄六年。始置三十六郡。三十六郡者,錢氏大昕曰:《地理志》。河東,太原,上黨,東郡,潁川,南陽,南郡,九江,鉅鹿,齊郡,琅邪,會稽,漢中,蜀郡,巴郡,隴西,北地,上郡,雲中,鴈門,代郡,上谷,漁陽,右北平,遼西,遼東,南海皆曰秦置。長沙國曰秦郡。河南曰故秦三川郡。沛郡曰故秦泗水郡。五原曰秦九原郡。鬱林曰故秦桂林郡。日南曰故秦象郡。趙國曰故秦邯鄲郡。梁國曰故秦碭郡。魯國曰故秦薛郡。數之適得三十六。下文揔之曰:本秦京師爲內史。分天下作三十六郡。此確然不易者也。《史記・始皇本紀》。二十六年。分天下爲三十六郡。而略取陸梁地爲桂林,象郡南海,乃在三十三年。裴駰以爲不當在三十六之內。因舍三郡。以內史,鄣郡,黔中,足之。內史別於三十六郡不待言。故鄣郡雖見於志注,而不系之秦。黔中郡見昭襄王三十年,而志不之數。不可爲典要也。《史記》之三十六與《漢志》同。乃揔攝後事而言之。故《漢志》、《說文》,高誘呂覽注,應劭《風俗通》,皇甫謐《帝王世紀》,司馬彪《郡國志》皆言。秦分三十六郡。裴氏不從《漢志》之目。而唐人作《晉書》乃造秦四十郡之說。前此無言之者。

从邑。君聲。

段注渠運切。十三部。按《釋詁》曰:郡,乃也。此未得其說。疑𨙻之誤也。

章太炎说文解字授课笔记

郡比縣小,日本尚然。戰國時惟齊無郡。本有之地不稱郡,取於外邦則稱郡。姚姬傳說。郡字訓乃(《廣雅疏證》),揚子《法言》「郡勞王師」實「仍(重)勞王師」。

周制:天子地方千里,分為百縣,縣有四郡,故郡比縣小(今日本亦然)。至秦初置卅六郡以監縣。然戰國時亦有置郡,大都攻取者皆置郡(本有之地不稱郡,取于外邦則稱郡。姚姬傳說)。故春秋(戰國?)時獨齊無置郡,因不取人地也。《爾雅》郡訓乃者,為仍之借。《詩》「君曰卜爾」,君當訓郡,即訓乃也(皆王氏《廣雅疏證》說)。 揚子《法言》「郡勞王師」,「仍勞王師」也。仍,緟也。

白话解释

郡,周代的行政区划制度是, 天子拥有的土地纵横千里,分为一百个县,每个县有四个郡。所以《春秋左传》上说“能杀敌立功的上 大夫将荣受封郡”,说的就是这个郡县制。到秦朝初年,在全国设置三十六个郡,用来监管属下的各县。字形采用“邑”作边旁,采用 “君”作声旁。

郡字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第407頁,第3字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第522頁,第2字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第404頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第261頁,第12字 |

| 5 | 說文考正 | 第253頁,第8字 |

| 6 | 說文今釋 | 第905頁,第1字 |

| 7 | 說文約注 | 第1565頁,第1字 |

| 8 | 說文探原 | 第3379頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第1338頁,第1字 |

| 10 | 說文標整 | 第160頁,第17字 |

| 11 | 標注說文 | 第258頁,第12字 |

| 12 | 說文注箋 | 第2079頁,第2字 |

| 13 | 說文詁林 | 第6543頁【補遺】第16975頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第3141頁,第3字 |

| 15 | 說文義證 | 第545頁【崇文】第2177頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第829頁 |

| 17 | 章授筆記 | 第274頁,第1字 |

| 18 | 古字詁林 | 第六冊,第251頁,第1字 |

| 19 | 古字釋要 | 第630頁,第1字 |