吳的说文解字

《说文解字》(大徐本)

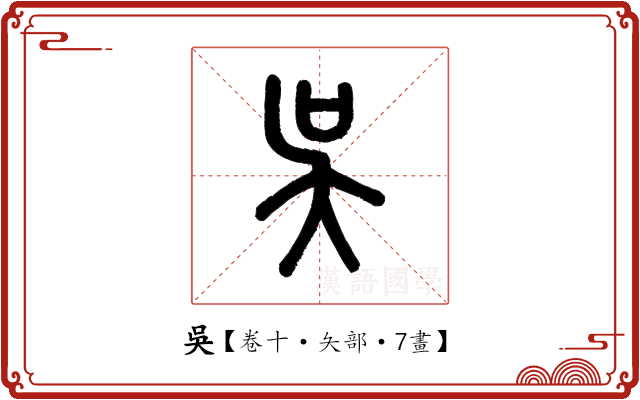

卷别卷十下反切五乎切頁碼第343頁,第16字續丁孫

吳

異體呉、𠯵、吴

姓也。亦郡也。一曰吳,大言也。从夨、口。

姓也。亦郡也。一曰吳,大言也。从夨、口。

鉉注徐鍇曰:「大言,故夨口以出聲。《詩》曰:不吳不揚。今寫《詩》者改吳作㕦,又音乎化切。其謬甚矣。」

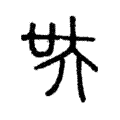

𡗾

異體𡗿

古文如此。

古文如此。

附注段玉裁注:「大言非正理也,故从夨、口。」

附注《說文新證》:「从夨口。林義光《文源》謂:『夨象人傾頭形,哆口矯首,讙呼之象。……讙譁之譁、歡娛之娛,並與吳同音,實皆以吳為古文。』」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷二十反切阮孤反頁碼第836頁,第5行,第1字述

姓也,亦郡也。,大言也。從夨、口。

姓也,亦郡也。,大言也。從夨、口。

鍇注臣鍇曰:「大言,故夨口以出聲也。《詩・頌》曰:『不不揚,不告於訩。』今寫《詩》者擅改作㕦,又音作華,其謬甚矣。會意。」

反切………頁碼第836頁,第6行,第1字述

古文如此。

古文如此。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷十下反切五乎切古音第五部頁碼第1973頁,第4字許惟賢第863頁,第3字

大言也。

大言也。

段注大言之上各本有姓也亦郡也一曰吳八字。乃妄人所增。今删正。檢《韵會》本正如是。《周頌・絲衣》、《魯頌・泮水》皆曰不吳。傳箋背云吳,譁也。《言部》曰:譁者,讙也。然則大言卽謂譁也。孔沖遠《詩正義》作不娱。《史記・孝武本紀》作不虞。皆叚借字。大言者,吳字之本義也。引伸之爲凡大之偁。《方言》曰:吳,大也。《九章》。齊吳榜以擊汏。王注。齊舉大櫂。

从夨口。

段注大言非正理也。故从夨口。五乎切。五部。何承天改吳作㕦。音胡化反。其繆甚矣。

𡗾,古文如此。

𡗾,古文如此。

段注从口大。

白话解释

吴,一种姓氏。也是一个郡的名称。另一种说法认为,“吴”是说大话。字形采用“矢、口”会义。,古文的“吴”写成这样。

字形解说

甲骨文字形像奔走之形、從口,像人奔跑時,兩手前後擺動之形,表示追趕的動作;從口,是說話的動作。表示邊奔跑邊大聲吆喝對方。金文、篆文形變為「從夨口」,「夨」是傾頭,表示傾頭而大聲說話。戰國文字、《說文》古文改從「大、口」,大是人正面站立,已看不出必須大聲說話的原因。在六書中屬於異文會意。

吳字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第676頁,第5字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第857頁,第1字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第651頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第440頁,第4字 |

| 5 | 說文考正 | 第407頁,第12字 |

| 6 | 說文今釋 | 第1474頁,第4字 |

| 7 | 說文約注 | 第2513頁,第2字 |

| 8 | 說文探原 | 第5019頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第2168頁,第3字 |

| 10 | 說文標整 | 第268頁,第14字 |

| 11 | 標注說文 | 第425頁,第13字 |

| 12 | 說文注箋 | 第3523頁,第1字 |

| 13 | 說文詁林 | 第10119頁【補遺】第17541頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第1553頁,第1字 |

| 15 | 說文義證 | 第877頁【崇文】第3505頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第1417頁 |

| 17 | 說文新證 | 第767頁,第1字 |

| 18 | 古字詁林 | 第八冊,第813頁,第3字 |

| 19 | 古字釋要 | 第964頁,第5字 |