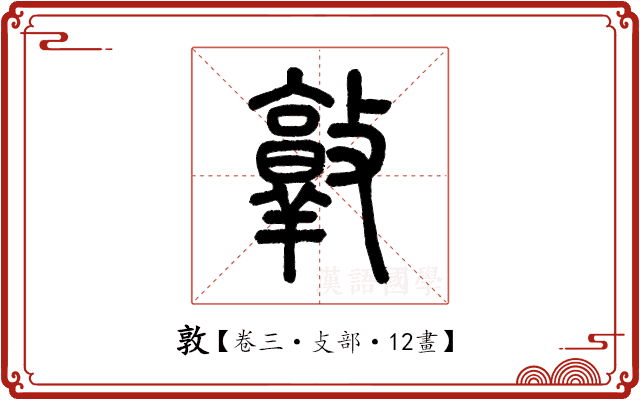

敦的说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷三下反切都昆切、丁回切頁碼第98頁,第17字續丁孫

𣀦

異體敦、㪟

怒也。詆也。一曰誰何也。从攴𦎫聲。

怒也。詆也。一曰誰何也。从攴𦎫聲。

附注桂馥義證:「《集韻》引『一曰』下有『大也,勉也』四字。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷六反切得昏反頁碼第262頁,第6行,第2字述

怒也,詆也。一曰訪行也。從攴𦎧聲。

怒也,詆也。一曰訪行也。從攴𦎧聲。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷三下反切都昆切古音第十三部頁碼第497頁,第6字許惟賢第223頁,第3字

怒也。詆也。一曰誰何也。

怒也。詆也。一曰誰何也。

段注皆責問之意。《邶風》。王事敦我。毛曰:敦厚也。按《心部》惇,厚也。然則凡云敦厚者,皆假敦爲惇。此字本義訓責問。故從攵。誰何見《言部》。

从攴。𦎧聲。

段注都昆切。十三部。

章太炎说文解字授课笔记

敦、詆雙聲。

「王事敦我」,督責我也。之灰對轉。一成為敦丘=𠂤丘,引申為𠂤聚(帥、官皆从𠂤),今音轉變以敦、𠂤為二字。《詩》「敦彼行葦」,「有敦瓜苦」,皆訓聚,即𠂤之假借,今團練亦𠂤字。屯兵、屯田亦𠂤字之假。屯,草出難也。《莊子》「生于陵屯」(與𠂤、阜同,非聚也)。

訓詆者,敦、詆雙聲。

字形解说

金文敦字從攴、?聲。從攴,指督責而言;?聲,表示音讀。?字《說文》:「孰也。」今俗所謂純熟字,戰國文字訛混入享字,所以?字亦訛變為敦。甲骨文、金文先借?為敦字,本義為逼迫,其後始分化出敦字。戰國文字字形偏旁從享,為隸書、楷書所從。篆文則承金文字形而來。在六書中屬於形聲。

敦字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第193頁,第15字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第266頁,第3字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第211頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第130頁,第7字 |

| 5 | 說文考正 | 第125頁,第6字 |

| 6 | 說文今釋 | 第444頁,第2字 |

| 7 | 說文約注 | 第760頁,第1字 |

| 8 | 說文探原 | 第1789頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第644頁,第3字 |

| 10 | 說文標整 | 第78頁,第25字 |

| 11 | 標注說文 | 第129頁,第9字 |

| 12 | 說文注箋 | 第966頁,第4字 |

| 13 | 說文詁林 | 第3677頁【補遺】第16551頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第3176頁,第1字 |

| 15 | 說文義證 | 第263頁【崇文】第1049頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第374頁 |

| 17 | 說文新證 | 第243頁,第1字 |

| 18 | 章授筆記 | 第144頁,第8字 |

| 19 | 古字詁林 | 第三冊,第675頁,第2字 |

| 20 | 古字釋要 | 第338頁,第5字 |