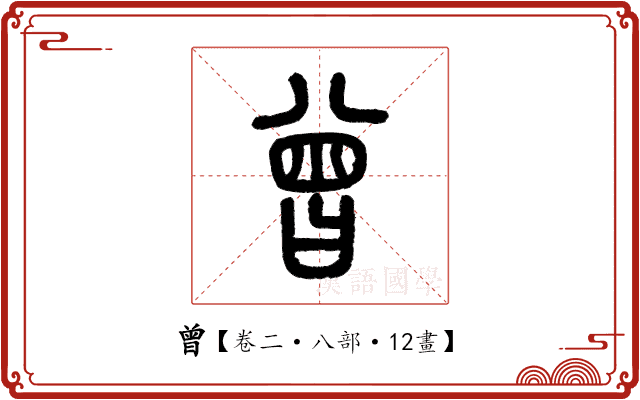

曾的说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷二上反切昨稜切頁碼第35頁,第7字續丁孫

曾

詞之舒也。从八从曰,𡆧聲。

詞之舒也。从八从曰,𡆧聲。

附注楊樹達《釋曾》:「曾从曰,从𡆧,从八,盖口气上出穿𡆧而散越也。……口气上出穿𡆧而散越,故訓為語之舒。」于省吾《釋𬎿》:「𬎿即曾之初文。……古文曾字無从𡆧从曰者,許說失之。」

附注《說文新證》:「朱芳圃以為即甑的初文。金文因作為國名,所以在下部加『口』形;又兩耳與器體分離,『口』形中加飾筆作『甘』形,遂為後世所本。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷三反切前増反頁碼第114頁,第6行,第1字述

辭之舒也。從八,從曰𡆧聲。

辭之舒也。從八,從曰𡆧聲。

鍇注臣鍇按:《詩》曰:「曾是掊克。」緩气言之,故曰舒。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷二上反切昨棱切古音第六部頁碼第193頁,第1字許惟賢第85頁,第7字

䛐之舒也。

䛐之舒也。

段注《曰部》曰:,曾也。詩不畏明,胡莫懲。毛,鄭皆曰:,曾也。按曾之言乃也。詩曾是不意,曾是在位,曾是在服,曾是莫聽,《論語》曾是以爲孝乎,曾謂泰山不如林放乎,《孟子》爾何曾比予於管仲,皆訓爲乃則合語氣。趙注《孟子》曰:何曾猶何乃也。是也。是以㬱訓爲曾。㬱不畏明者,乃不畏明也。皇侃《論語》疏曰:曾猶嘗也。嘗是以爲孝乎。絶非語氣。葢曾字古訓乃。子登切。後世用爲曾經之義。讀才登切。此今義今音。非古義古音也。至如曾祖,曾孫,取增益層絫之意。則曾層皆可讀矣。

从八。从曰:

段注从八者,亦象氣之分散。

𡆧聲。

段注𡆧者,囱古文。囱在九部。此合韵之理也。昨棱切。六部。昨當爲作。

章太炎说文解字授课笔记

乃,古讀仍,故通。

後作怎,曾經當作嘗,雙聲,故轉用耳。

古乃讀如仍,仍、曾同部,故曾得訓乃,曾訓嘗,雙聲假借,曾祖,曾孫之曾,即層字之借,俗作怎。

古讀如仍,仍、曾同部,故曾訓乃。曾、嘗雙聲相假借,何曾,何嘗也,曾祖,曾孫字即層字。(今作怎)。

白话解释

曾,虚词中表示舒缓语气的助词。字形采用“八、曰”作边旁,采用“”作声旁。

字形解说

甲骨文「曾」作,為「甑」的初文,下像炊器箅孔,上像炊氣上出。金文〈中甗〉「使于曾」,猶承甲骨文構形作

,後因假借為方國名,轉注為「曾」字,保留其本義,其下添加「口」形作

,或於更添短橫作「曰」作

,後為篆文所本。「曾」本像炊器之飯甑,上如鼎,下如鬲,上盛飯,下盛水,中置竹箅,用以蒸食。「田」、「

」形正像蒸飯之「飯箅」。且因「甑」不能單用,須架在釜或鬲上,從「曾」的字多有累加、增益的意思。後來「曾」再次被假借作語氣詞,故轉注為從「瓦」、「曾」聲的「甑」字,保留其本義。《說文‧八部》:「曾,詞之舒也。从八、从曰,

聲。」《說文》認為由曰、八,會合氣從口出,以

為聲符,表示音讀,本義是表示舒緩之語氣詞。在六書中屬於異文形聲兼會意。實則「曾」是「甑」的本字,本義是古代炊器的飯甑。在六書中屬於象形。

曾字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第64頁,第6字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第102頁,第4字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第92頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第46頁,第7字 |

| 5 | 說文考正 | 第39頁,第1字 |

| 6 | 說文今釋 | 第138頁,第4字 |

| 7 | 說文約注 | 第262頁,第1字 |

| 8 | 說文探原 | 第661頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第215頁,第1字 |

| 10 | 說文標整 | 第26頁,第7字 |

| 11 | 標注說文 | 第45頁,第7字 |

| 12 | 說文注箋 | 第364頁,第2字 |

| 13 | 說文詁林 | 第1960頁【補遺】第16274頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第274頁,第2字 |

| 15 | 說文義證 | 第110頁【崇文】第437頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第136頁 |

| 17 | 說文新證 | 第81頁,第1字 |

| 18 | 章授筆記 | 第55頁,第5字 |

| 19 | 古字詁林 | 第一冊,第626頁,第2字 |

| 20 | 古字釋要 | 第102頁,第4字 |