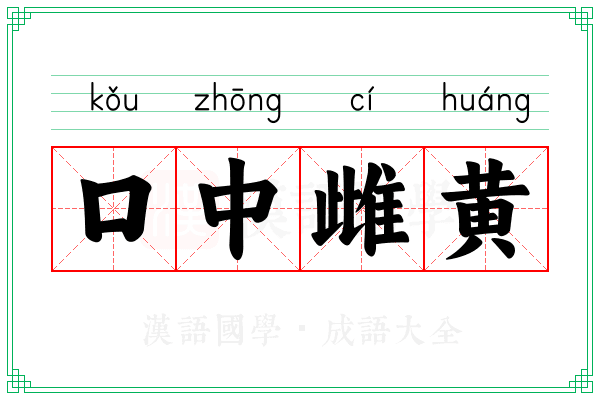

口中雌黄

口中雌黄的意思

折叠展开

雌黄:即鸡冠石,过去写字用黄纸,写错了就用雌黄涂沫后重写。

随口更改说得不恰当的话。比喻言论前后矛盾,没有一定见解。

出处:晋・孙盛《晋阳秋》:“王衍字夷甫,能言,于意有不安者,辄更易之,时号口中雌黄。”

用法:偏正式;作宾语;比喻言论前后矛盾。

例子:议论反复曰口中雌黄。(宋・胡继宗《书言故事 事物譬类》)

故事: 西晋时期,太尉王衍喜欢谈论老庄,他所论的义理随时更改,被人称为口中雌黄。他找到当时对老庄深有研究的郭象来探讨。郭象对老庄思想作了系统全面的分析,让王衍无法插嘴。王衍对他十分佩服说他谈老庄思想如同悬河泻水一样永不枯竭。

口中雌黄的详细解释

折叠展开

【释义】

有如口中含著雌黄,能随时改正不合意的语句。见“信口雌黄”条。

【典故】

此处所列为“信口雌黄”之典故说明,提供参考。“信口雌黄”原作“口中雌黄”。魏晋南北朝时期,由于时代环境的动荡不安,道家老子和庄子的清静无为思想,因此得以流行,许多人都喜欢以老庄思想为谈论内容,王衍就是其中的一个。他每每在谈论老庄玄妙的哲理时,总能侃侃而谈,即使是讲错了,或是在道理上有说不通的地方,仍然不慌不忙地随口改正,仿佛嘴里含了雌黄,随时改正,所以大家都称他是“口中雌黄”。后来“信口雌黄”这句成语就从这里演变而出,用来比喻不顾事实真相,而随口乱说或妄作批评。出现“信口雌黄”的书证如清・张云璈〈察吏行〉:“太守观察本切近,岂肯信口生雌黄。”

【书证】

- 01.《文选・卷五五・论五・刘峻・广绝交论》李善注引晋・孙盛《晋阳秋》:“王衍,字夷甫。能言,于意有不安者,辄更易之,时号『口中雌黄』。”(源)

- 02.《幼学琼林・卷二・身体类》:“口中雌黄,言事而多改移。”

口中雌黄的翻译

折叠展开

- make irresponsible remarks

口中雌黄成语接龙

折叠展开

口中雌黄字义分解

折叠展开